研訂瀏覽

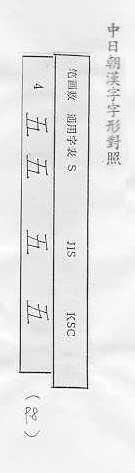

| 異 體 字 | A00054-001 |

|---|---|

| 注 音 | |

| 漢語拼音 | wǔ |

| 研 訂 者 | 蔡信發 |

| 內 容 | 「 「 |

| 異 體 字 | A00054-002 |

|---|---|

| 注 音 | |

| 漢語拼音 | wǔ |

| 研 訂 者 | 蔡信發 |

| 內 容 | 「 「 |

| 異 體 字 | A00054-003 |

|---|---|

| 注 音 | |

| 漢語拼音 | wǔ |

| 研 訂 者 | 蔡信發 |

| 內 容 | 「 「 |

| 異 體 字 | A00054-004 |

|---|---|

| 注 音 | |

| 漢語拼音 | wǔ |

| 研 訂 者 | 蔡信發 |

| 內 容 | 「 「 |

| 異 體 字 | A00054-005 |

|---|---|

| 注 音 | ㈠ |

| 漢語拼音 | ㈠wǔ ㈡⑴wáng ⑵wàng ⑶yù |

| 研 訂 者 | 蔡信發 |

| 內 容 | ㈠ 「 「 ㈡ ⇒「王」之異體。 |

| 異 體 字 | A00054-006 |

|---|---|

| 注 音 | ㈡ |

| 漢語拼音 | ㈡wǔ ㈠yì #⑴ài ⑵yì |

| 研 訂 者 | 蔡信發 |

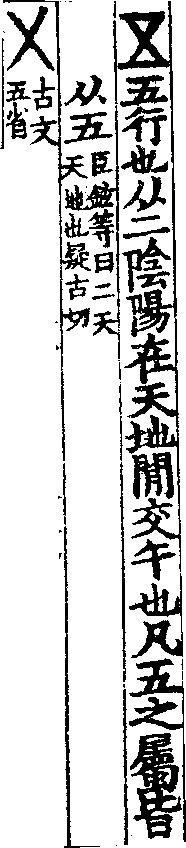

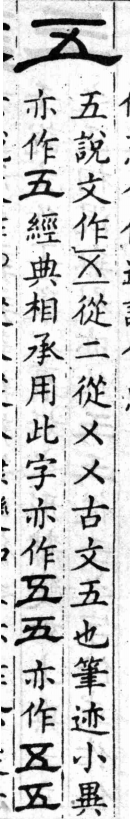

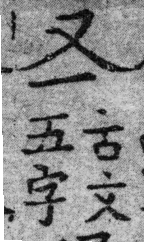

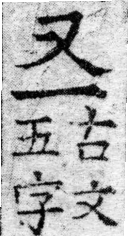

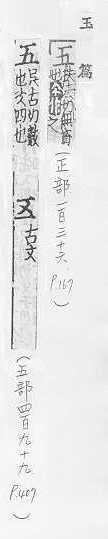

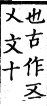

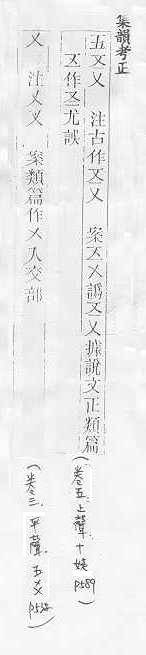

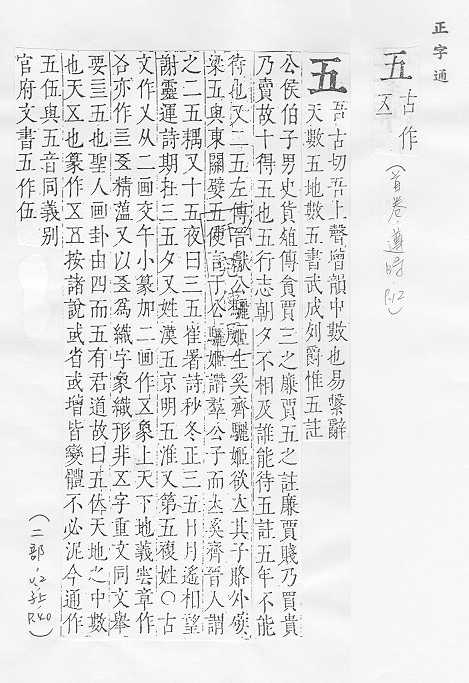

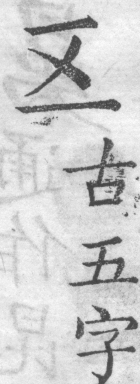

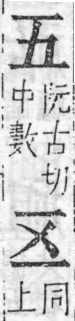

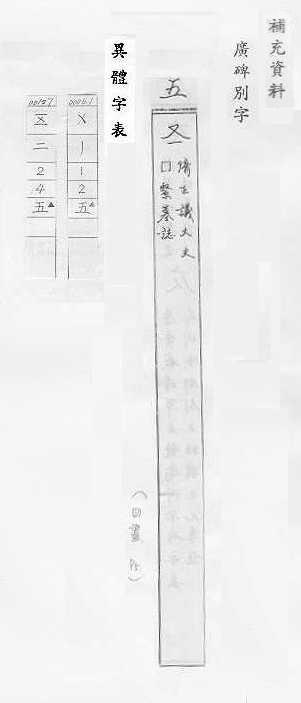

| 內 容 | ㈡ 「乂」為「五」之異體。「五」之篆文作「 「乂」字為「五」之異體,始見《集韻.姥韻》,以為「五」之古文,《類篇.五部》並同。按:「五」之古文作「 #「乂」另兼正字。 ㈠ ⇒「義」之異體。 |

」為「五」之異體。「五」之篆文作「

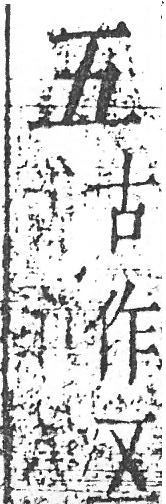

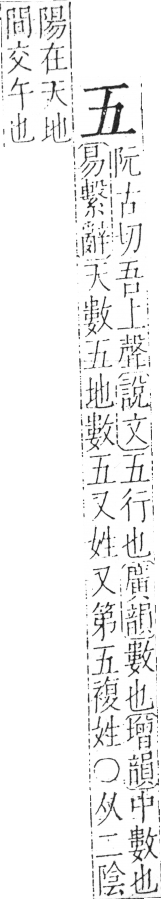

」為「五」之異體。「五」之篆文作「 」,大徐本《說文解字.五部》:「五行也。從二,陰陽在天地間交午也。

」,大徐本《說文解字.五部》:「五行也。從二,陰陽在天地間交午也。 ,古文五省。」(段注本《說文解字.五部》:「

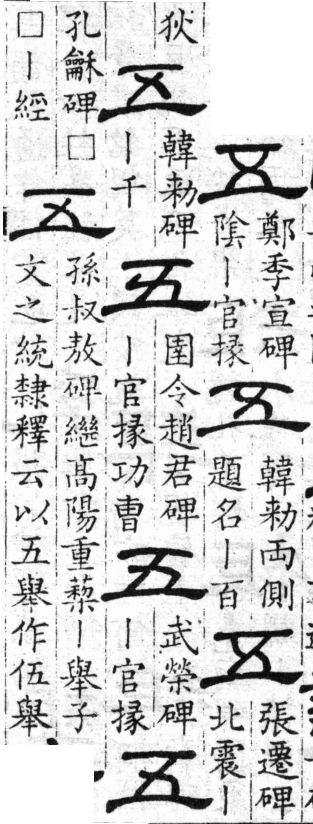

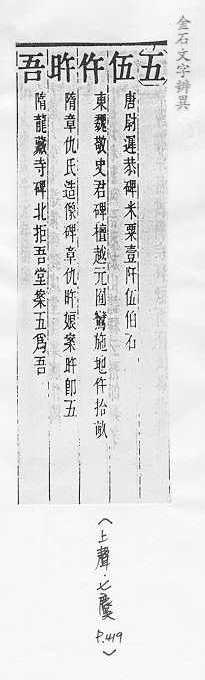

,古文五省。」(段注本《說文解字.五部》:「 ,古文五如此。」)今隸定通作「五」(《隸辨.上聲.姥韻》引〈武榮碑〉及〈孔龢碑〉)。

,古文五如此。」)今隸定通作「五」(《隸辨.上聲.姥韻》引〈武榮碑〉及〈孔龢碑〉)。 」〈前一.四四.七〉、「

」〈前一.四四.七〉、「 」〈後一.二二.一〉(見《校正甲骨文編.卷十二.十三》),則《說文》古文五可信,「

」〈後一.二二.一〉(見《校正甲骨文編.卷十二.十三》),則《說文》古文五可信,「 」為「五」之異體。「五」之篆文作「

」為「五」之異體。「五」之篆文作「 」為「五」之異體。「五」之篆文作「

」為「五」之異體。「五」之篆文作「 」為「五」之異體。「五」之篆文作「

」為「五」之異體。「五」之篆文作「 」(王羲之)、「

」(王羲之)、「 」(王獻之)、「

」(王獻之)、「 」(懷素)(並見《草書大字典.二部》),正與「

」(懷素)(並見《草書大字典.二部》),正與「 」為「五」之異體。「五」之篆文作「

」為「五」之異體。「五」之篆文作「 」〈林一.一八.一三〉(《校正甲骨文編.卷一四.七》)、「

」〈林一.一八.一三〉(《校正甲骨文編.卷一四.七》)、「 」〈申一.一八.一三〉(《甲骨文字集釋》),正積畫為文者也。今簡冊「五」作「

」〈申一.一八.一三〉(《甲骨文字集釋》),正積畫為文者也。今簡冊「五」作「 」,與古文五作「

」,與古文五作「