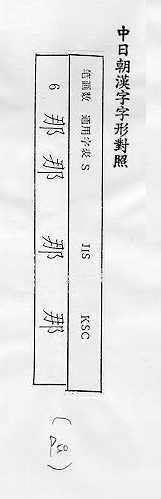

說 明

| 正 字 | A04204 |

|---|---|

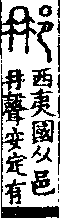

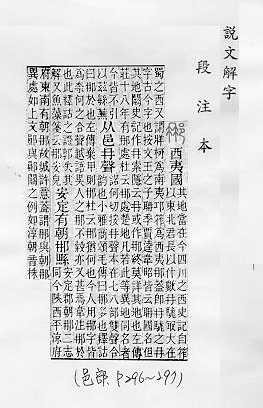

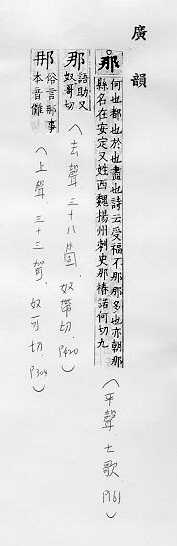

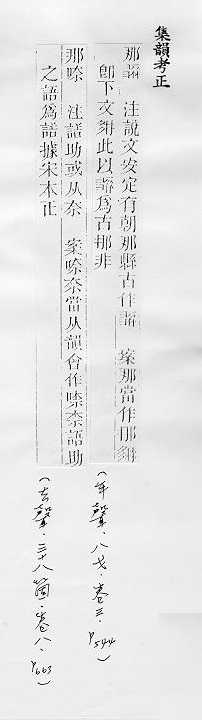

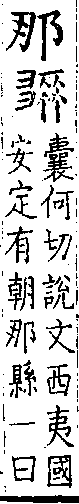

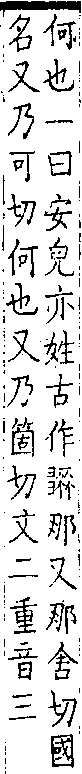

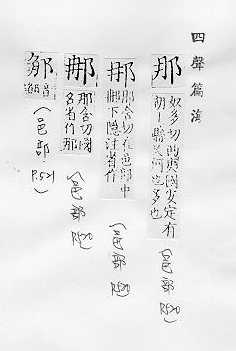

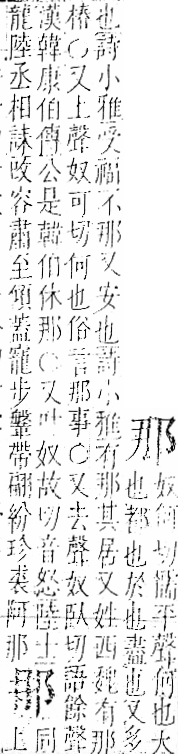

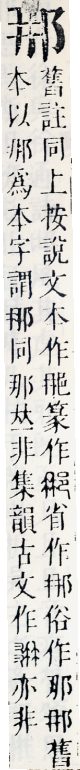

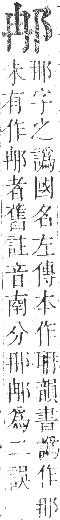

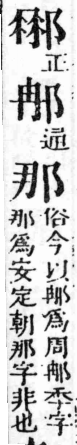

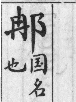

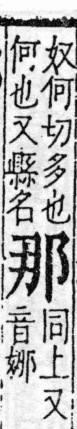

| 說文釋形 | 「那」《說文》作「 」。 」。 ,西夷國。从邑,冄聲。安定有朝 ,西夷國。从邑,冄聲。安定有朝 縣。(諾何切) 縣。(諾何切) |

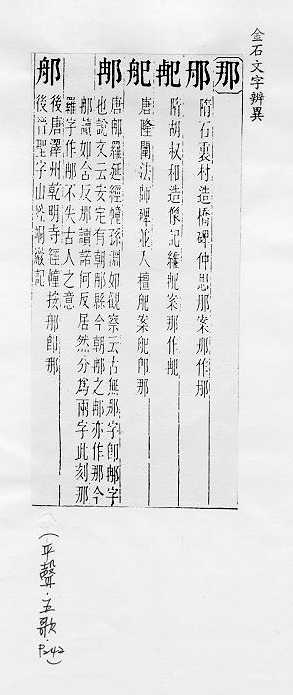

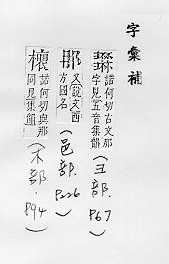

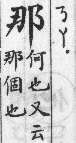

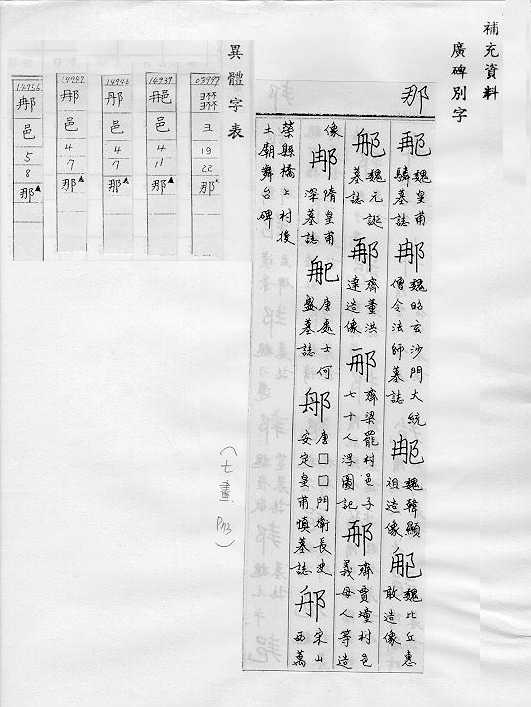

| 字樣說明 | 此字《說文解字》篆形作「 」,西夷國。从邑,冄聲。楷書寫法:左半橫折鉤下作二橫、一豎撇;右半作「邑部」偏旁寫法「阝」,三畫。「哪」、「娜」、「挪」等字偏旁同此。按:本典收「冄」字為「冉」之異體字。 」,西夷國。从邑,冄聲。楷書寫法:左半橫折鉤下作二橫、一豎撇;右半作「邑部」偏旁寫法「阝」,三畫。「哪」、「娜」、「挪」等字偏旁同此。按:本典收「冄」字為「冉」之異體字。 |

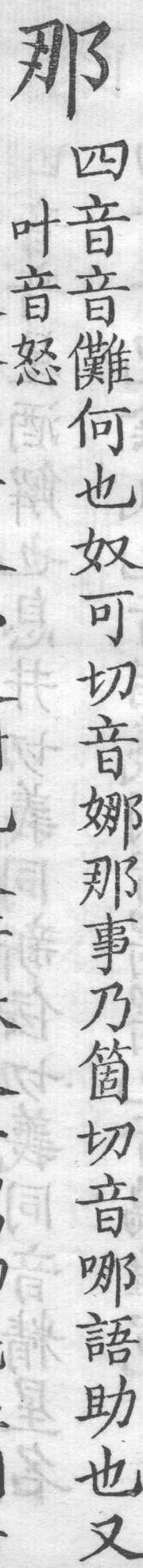

| 注 音 | ㈠ |

| 漢語拼音 | ㈠nuó ㈡nǎ ㈢nà ㈣něi ㈤nèi ㈥nā |

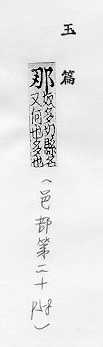

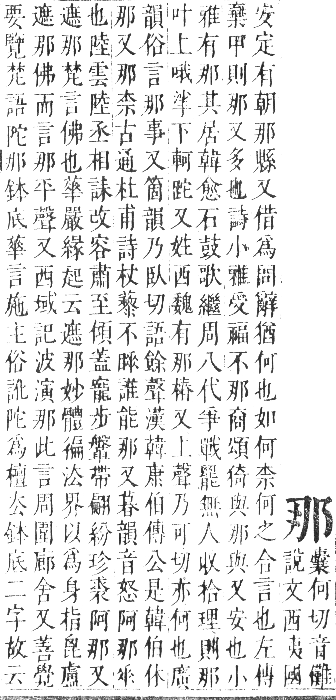

| 釋 義 | ㈠ 1. 西夷古國,地在今大陸地區四川之西。《說文解字.邑部》:「那,西夷國。」 2. 多。《詩經.小雅.桑扈》:「受福不那。」漢.毛亨.傳:「那,多也。」 3. 安適。《詩經.小雅.魚藻》:「有那其居。」漢.鄭玄.箋:「那,安貌。」 4. 如何、奈何。《左傳.宣公二年》:「棄甲則那?」晉.杜預.注:「那猶何也。」唐.杜甫〈夜歸〉詩:「白頭老罷舞復歌,杖藜不睡誰能那?」 5. 詩經商頌篇名。共一章。根據〈詩序〉:「那,祀成湯也。」乃頌揚祭祀湯王典禮之樂、和諧美盛之詩。本章首二句為:「猗與那與,置我鞀鼓。」 6. 移動。同「挪」。《清平山堂話本.快嘴李翠蓮記》:「新人那步過高堂。」《初刻拍案驚奇》卷一三:「欲待在逆子處那借來奉還褚家,爭奈他兩個絲毫不肯放空。」 7. 姓。《廣韻.平聲.歌韻》:「那,姓。西魏揚州刺史那椿。」 ㈡ 代詞。哪裡、怎麼,表示疑問。唐.王建〈寒食行〉:「紙錢那得到黃泉?」宋.辛棄疾〈瑞鷓鴣.膠膠擾擾幾時休〉詞:「那堪愁上更添愁。」 ㈢ 1. 代詞。指較遠之人、事、物。相對於「這」。《五代史平話.梁史.卷上》:「那時諸侯皆已順從,獨蚩尤共著炎帝侵暴諸侯,不服王化。」宋.辛棄疾〈醜奴兒.千峰雲起〉詞:「山那畔,別有人間。」 2. 連詞。表承接、轉折之語氣。如:「你要是沒空,那我找別人陪我去。」 ㈣ 表示疑問。通「哪」。為「那( ㈤ 單數用法。為「那( ㈥ㄋㄚ 姓。如明代有那鑒,清代有那桐。《清史稿.卷四三九.列傳.那桐》:「那桐,字琴軒,葉赫那拉氏,內務府滿洲鑲黃旗人。」 |