說 明

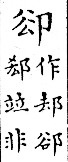

| 正 字 | A00457 |

|---|---|

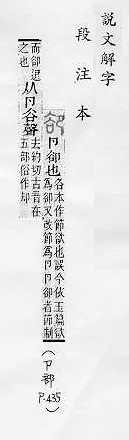

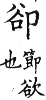

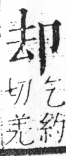

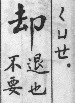

| 說文釋形 | 大徐本: |

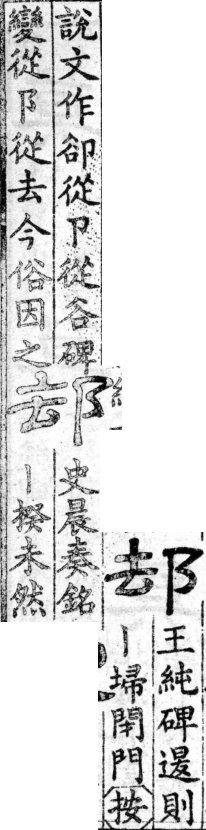

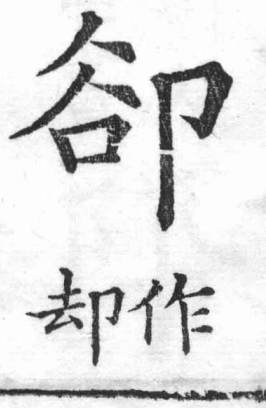

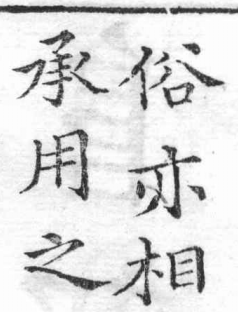

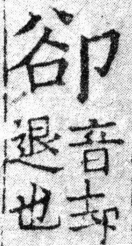

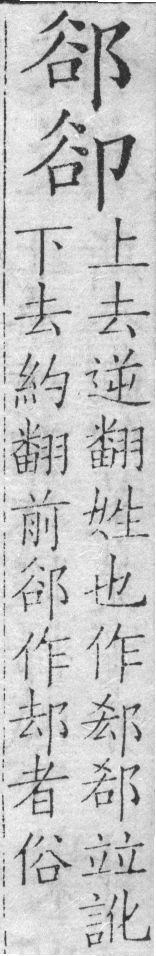

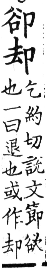

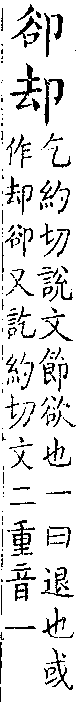

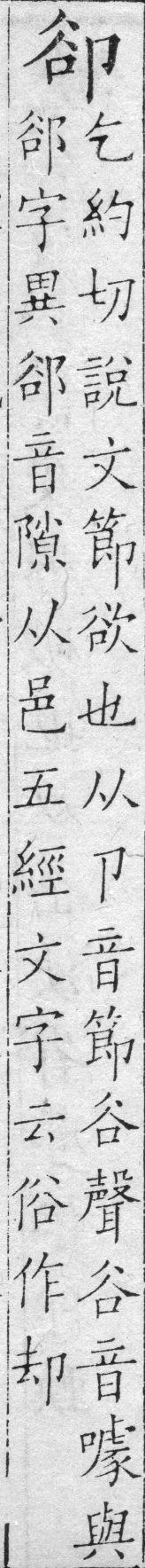

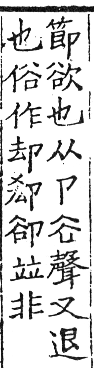

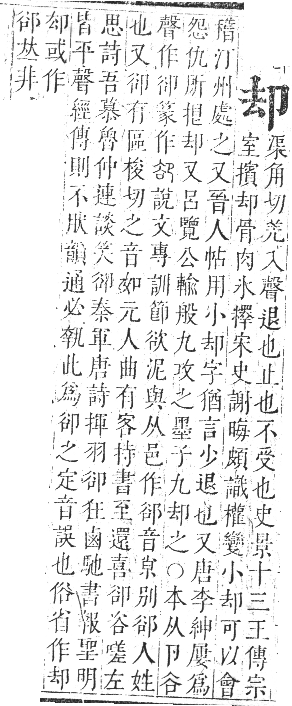

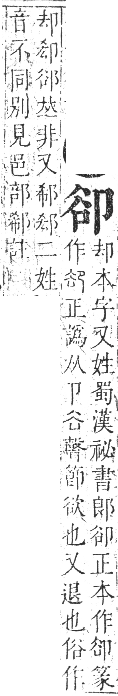

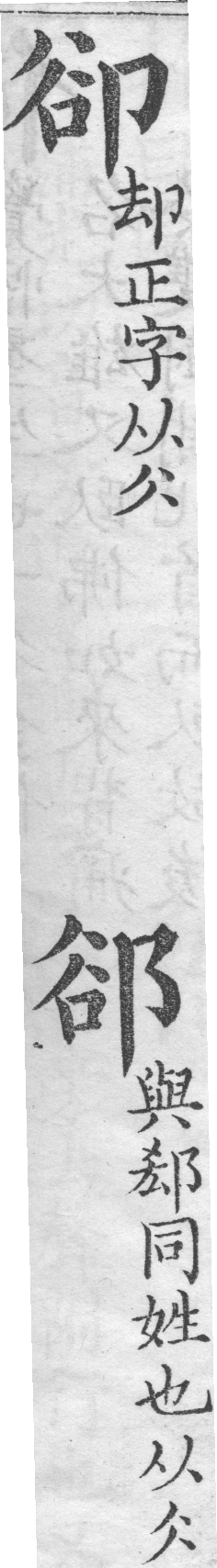

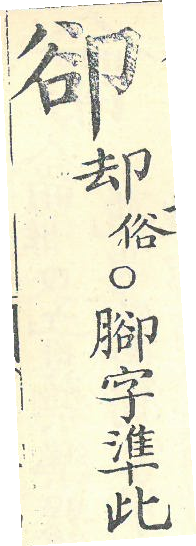

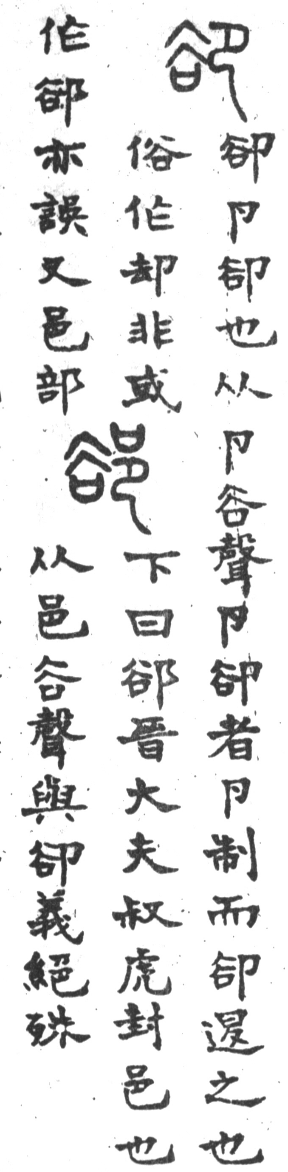

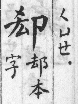

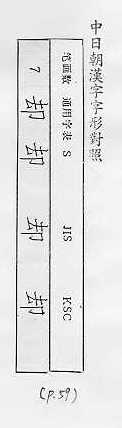

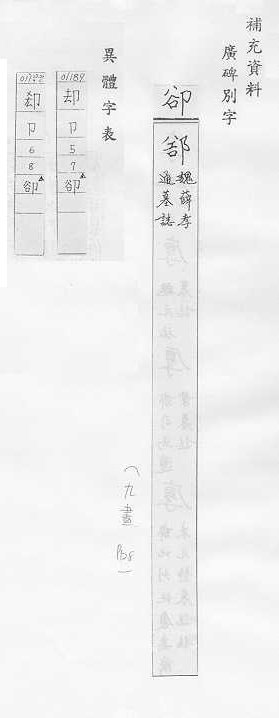

| 字樣說明 | 此字段注本《說文解字》篆形作「 」,卪卻也。从卪, 」,卪卻也。从卪, 聲。楷書寫法:左半作「谷」──篆文之「 聲。楷書寫法:左半作「谷」──篆文之「 」,楷書作「 」,楷書作「 」,與「山谷」之「谷」本不相同,然標準字體取形,此二字獨用時有別,作為偏旁時,則從俗皆取「谷」形──「口」上四筆,上二筆作撇、頓點,不相接;下二筆作撇、捺,相接;因為左偏旁,捺筆改頓,寫法參「谷」字、「 」,與「山谷」之「谷」本不相同,然標準字體取形,此二字獨用時有別,作為偏旁時,則從俗皆取「谷」形──「口」上四筆,上二筆作撇、頓點,不相接;下二筆作撇、捺,相接;因為左偏旁,捺筆改頓,寫法參「谷」字、「 」(音ㄐㄩㄝˊ,C13350)字。右半作「卩」,不作「阝」。「腳」字偏旁同此。 」(音ㄐㄩㄝˊ,C13350)字。右半作「卩」,不作「阝」。「腳」字偏旁同此。 |

| 注 音 | |

| 漢語拼音 | què |

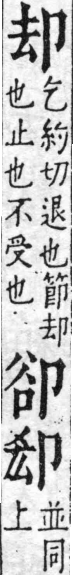

| 釋 義 | 1. 推辭、拒而不受。如:「推卻」。《說文解字.卩部》:「卻,節欲也。」《孟子.萬章下》:「卻之卻之為不恭。」 2. 停止、止息。《字彙.卩部》:「卻,退也,止也,不受也。」《莊子.天道》:「昔者吾有刺於子,今吾心正卻矣,何故也?」 3. 退。如:「退卻」、「卻步」、「卻敵立功」。《廣韻.入聲.藥韻》:「卻,退也。」漢.賈誼〈過秦論〉:「乃使蒙恬北築長城而守蕃籬,卻匈奴七百餘里。」唐.白居易〈琵琶行〉:「感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。」 4. 回轉、返回。唐.韋莊〈自孟津舟西上雨中作〉詩:「卻到故園翻似客,歸心迢遞秣陵東。」 5. 仰、向上。《禮記.少儀》:「刀卻刃授穎,削授拊。」唐.孔穎達.疏:「言授人以刀,卻仰其刃授之。」 6. 原來。宋.楊萬里〈昭君怨.詠荷上雨〉詞:「夢初驚,卻是池荷跳雨,散了真珠還聚。」 7. 但,表示轉折相承。《京本通俗小說.錯斬崔寧》:「雖然沒有十二分顏色,卻也明眉皓齒,蓮臉生春。」 8. 確實。《西遊記》第二四回:「此言卻當。這裏卻無邪祟,一定是個聖僧仙輩之鄉,我們遊玩慢行。」 9. 置動詞後,相當於「掉」、「去」、「了」。如:「忘卻」、「拋卻」。唐.杜甫〈曲江〉詩二首之一:「一片花飛滅卻春,風飄萬點正愁人。」 10. 當副詞: ⑴ 正、恰好。唐.杜甫〈水宿遣興奉呈群公〉詩:「歸路非關北,行舟卻向西。」《水滸傳》第一五回:「他生辰是六月十五日,如今卻是五月初頭。」 ⑵ 倒、反。唐.司空圖〈漫書〉詩五首之一:「逢人漸覺鄉音異,卻恨鶯聲似故山。」 ⑶ 還、再。唐.李商隱〈夜雨寄北〉詩:「何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。」 ⑷ 豈、難道。唐.李商隱〈富平少侯〉詩:「不收金彈拋林外,卻惜銀床在井頭?」 ⑸ 竟。宋.蘇軾〈端午游真如遲適遠從〉詩:「一與子由別,卻數七端午。」 ⑹ 或、還是。《水滸傳》第四九回:「足下卻要沽酒?卻要買肉?」 ⑺ 必、一定。《西遊記》第二七回:「常言有雲:『山高必有怪,嶺峻卻生精。』果然這山上有一個妖精。」 (8) 究竟、到底。《英烈傳》第一回:「仁兄顏色不善,卻是為何?」 (9) 只。《二十年目睹之怪現狀》第二一回:「早勸他不聽,此刻後悔了,卻是遲了。」 |

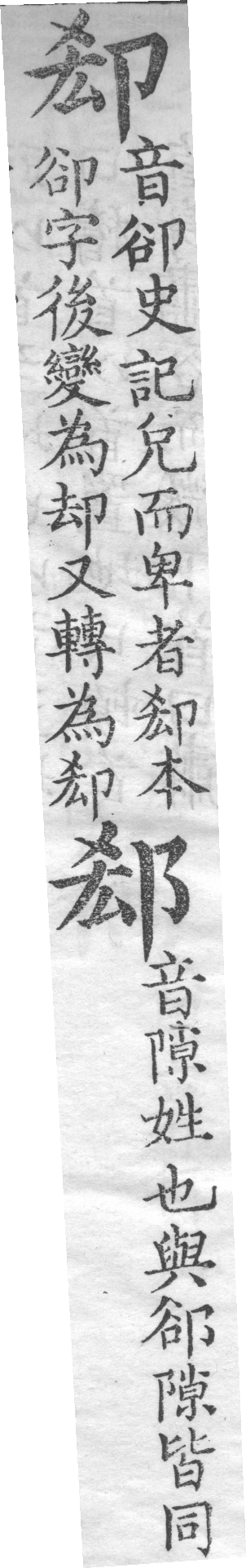

,節欲也。从卪,谷(𧮫)聲。(去約切)

,節欲也。从卪,谷(𧮫)聲。(去約切) ,卪(卩)卻也。从卪,𧮫聲。(去約切)

,卪(卩)卻也。从卪,𧮫聲。(去約切)