說 明

| 正 字 | A00665 |

|---|---|

| 說文釋形 | 「嗽」《說文》不錄。 |

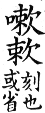

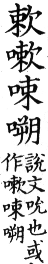

| 字樣說明 | 右半作「欶」:左「束」,中作直豎,末筆改頓點;右「欠」,下「人」之撇筆,起筆不接上橫鉤,寫法參「欶」(B01916)字。「漱」字偏旁同此。 |

| 注 音 | |

| 漢語拼音 | sòu |

| 釋 義 | 1. 氣管受痰或氣體之刺激,致引起反射作用,使力排出氣體。《玉篇.口部》:「嗽,咳嗽也。」《三國志.卷二九.魏書.方技傳.華佗》:「(徐)毅謂佗曰:『昨使醫曹吏劉租針胃管訖,便苦欬嗽,欲臥不安。』」《紅樓夢》第一六回:「又與智能兒偷期繾綣,未免失於調養,回來時便咳嗽傷風,懶進飲食,大有不勝之態,遂不敢出門,只在家中養息。」 2.以口吸吮。通「欶」。《廣韻.入聲.覺韻》:「欶,口噏也。嗽,上同。」《漢書.卷九三.佞幸傳.鄧通》:「文帝嘗病癰,鄧通常為上嗽吮之。」 3.以水漱口。通「漱」。《史記.卷一○五.扁鵲倉公列傳.倉公》:「……苦參湯,日嗽三升,出入五六日,病已。」 |