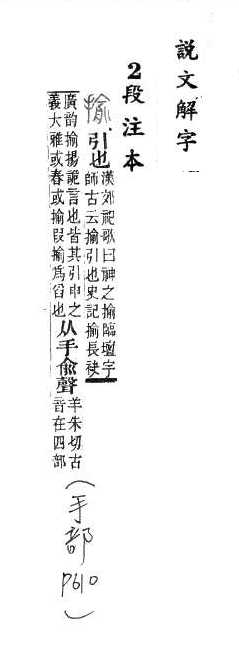

說 明

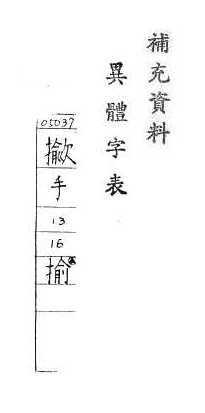

| 正 字 | B01352 |

|---|---|

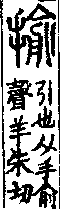

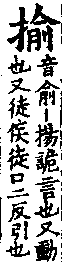

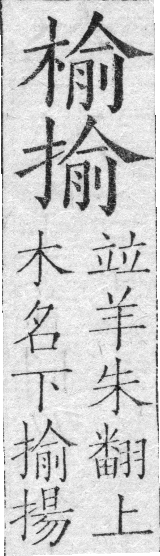

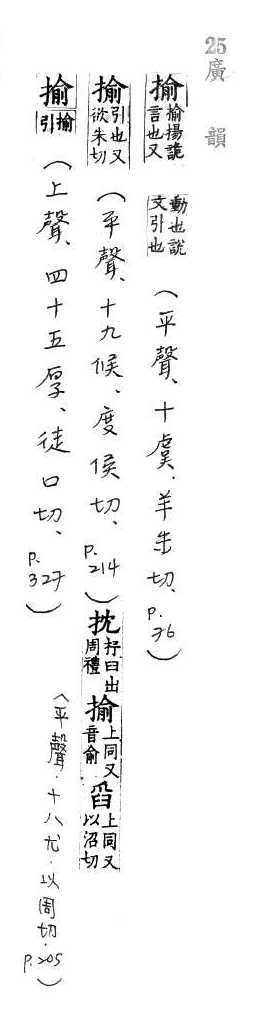

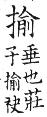

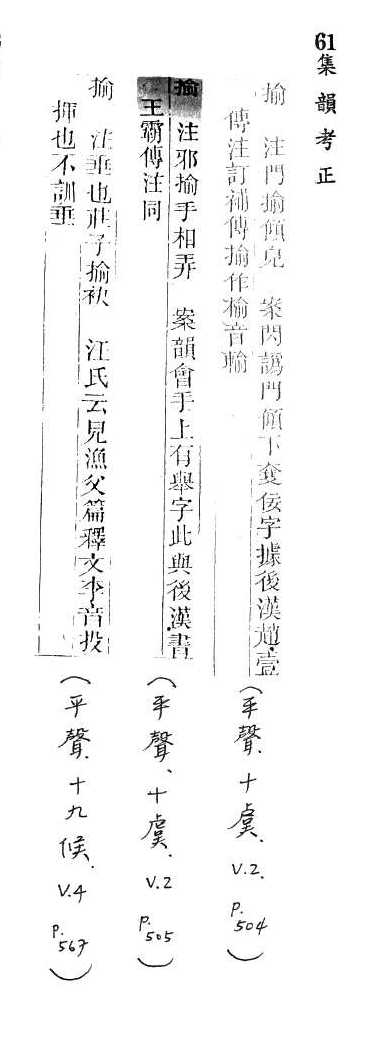

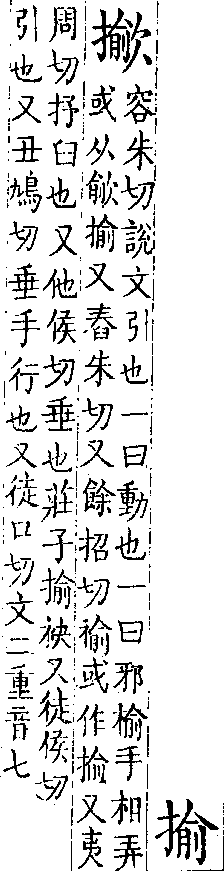

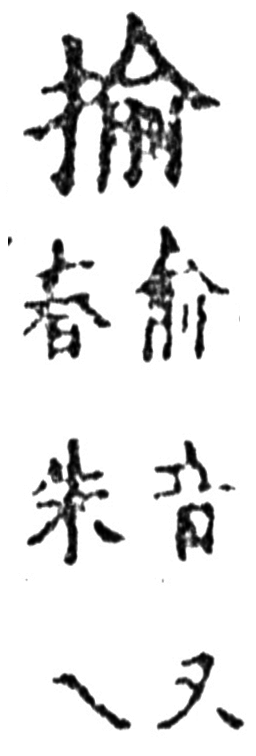

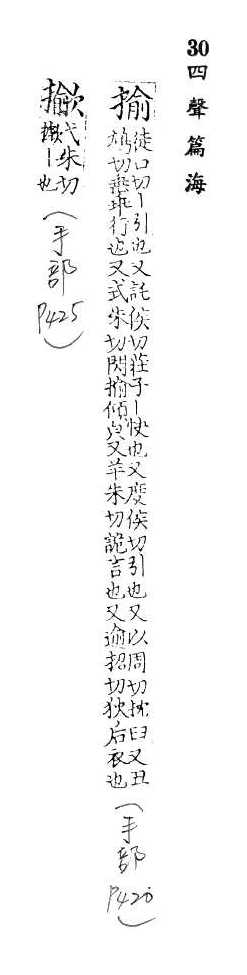

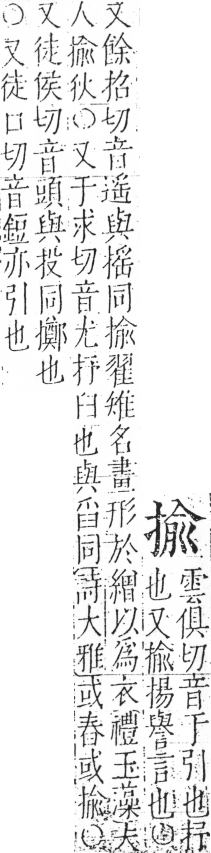

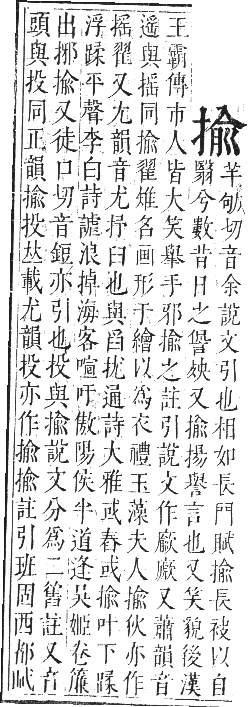

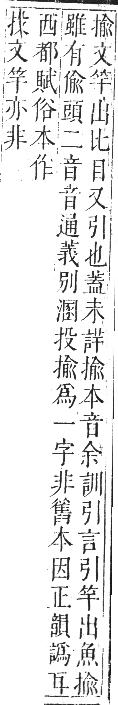

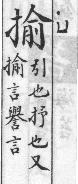

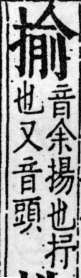

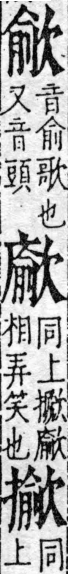

| 說文釋形 | 大徐本: ,引也。从手,俞聲。(羊朱切) ,引也。从手,俞聲。(羊朱切)段注本:  ,引也。从手,兪聲。(羊朱切) ,引也。从手,兪聲。(羊朱切) |

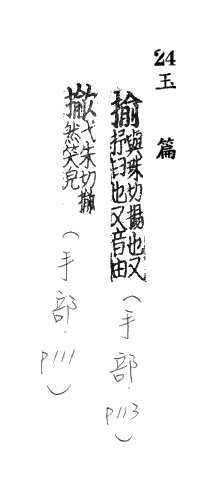

| 注 音 | ㈠ |

| 漢語拼音 | ㈠yú ㈡yáo ㈢yóu |

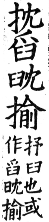

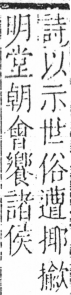

| 釋 義 | ㈠ 1. 拖曳、牽引。《說文解字.手部》:「揄,引也。」《史記.卷一一七.司馬相如列傳》:「於是鄭女曼姬,被阿錫,揄紵縞。」唐.張守節.正義:「揄,曳也。」《聊齋志異.卷一.嬌娜》:「女乃斂羞容,揄長袖,就榻診視。」 2. 引出、提出。《漢書.卷二二.禮樂志》:「神之揄,臨壇宇。」唐.顏師古.注:「言神引來降臨之也。」《淮南子.主術》:「使言之而非也,雖在卿相人君,揄策於廟堂之上,未必可用。」 3. 揮動。《韓非子.內儲說下》:「御者因揄刀而劓美人。」《淮南子.氾論》:「揄三尺之刃,造桓公之胸。」 4. 垂手而行。《集韻.平聲.尤韻》:「揄,垂手行也。」 5. 「揶揄」:嘲弄。唐.白居易〈東南行〉:「時遭人指點,數被鬼揶揄。」 ㈡ 「揄狄」: ⑴ 古代王后六服之一,上繪飾雉形。《周禮.天官.內司服》:「掌王后之六服,褘衣、揄狄、闕狄……。」或作「揄翟」。 ⑵ 古代三公之妻所著之命服。《禮記.玉藻》:「王后褘衣,夫人揄狄。」或作「揄翟」。 ㈢ 清理米臼,取出米臼之米。《玉篇.手部》:「揄,又抒臼也。」《詩經.大雅.生民》:「或舂或揄,或簸或蹂。」漢.鄭玄.箋:「揄,抒臼也。」 |